인간은 왜 '미숙아'로 태어날까? – 진화의 역설과 사회적 지능의 비밀

우리는 흔히 아기가 태어나는 것을 당연하게 여기지만, 사실 인간의 출산은 다른 동물들과 비교할 때 매우 독특하고 고통스러운 과정입니다.

왜 인간은 다른 포유류처럼 충분히 성숙한 상태로 태어나지 못하고, 마치 '미숙아'처럼 세상에 나올까요?

이 질문에 대한 답은 수백만 년에 걸친 인류 진화의 역설적인 과정 속에 숨어 있습니다.

고통스러운 탄생의 진화적 기원

조선 시대 양반집 산모의 미라에서 발견된 끔찍한 출산의 흔적은 과거 인류에게 출산이 얼마나 위험한 일이었는지를 생생하게 보여줍니다. 20세기 초만 해도 우리나라의 유아 사망률은 4명 중 1명꼴이었고, 출산 중 산모와 아기가 사망하는 일은 비일비재했습니다.

이러한 고통스러운 출산은 인간이 원숭이에서 진화하는 과정에서 뇌가 비정상적으로 커지고, 동시에 골반이 좁아진 결과입니다.

인간의 뇌는 같은 몸 크기의 포유류에 비해 6배, 가장 가까운 친척인 침팬지나 고릴라에 비해서도 3배나 큽니다.

이 거대한 뇌는 추상적 사고, 언어, 복잡한 사회생활을 가능하게 했지만, 동시에 출산이라는 엄청난 대가를 치르게 했습니다.

침팬지는 골반이 크고 아기의 머리가 작아 출산이 비교적 쉽지만, 인간은 뇌가 커지면서 아기의 머리가 산도를 통과하기 어려워졌습니다.

게다가 직립보행을 하면서 골반이 좁아져 산도 역시 협소해졌습니다.

이는 마치 거대한 머리를 가진 아기가 좁은 터널을 통과해야 하는 것과 같은 상황을 만들었습니다.

'미숙아'로 태어나는 인간, 그 놀라운 비밀

이러한 진화적 압력 속에서 인류는 놀라운 생존 전략을 택했습니다.

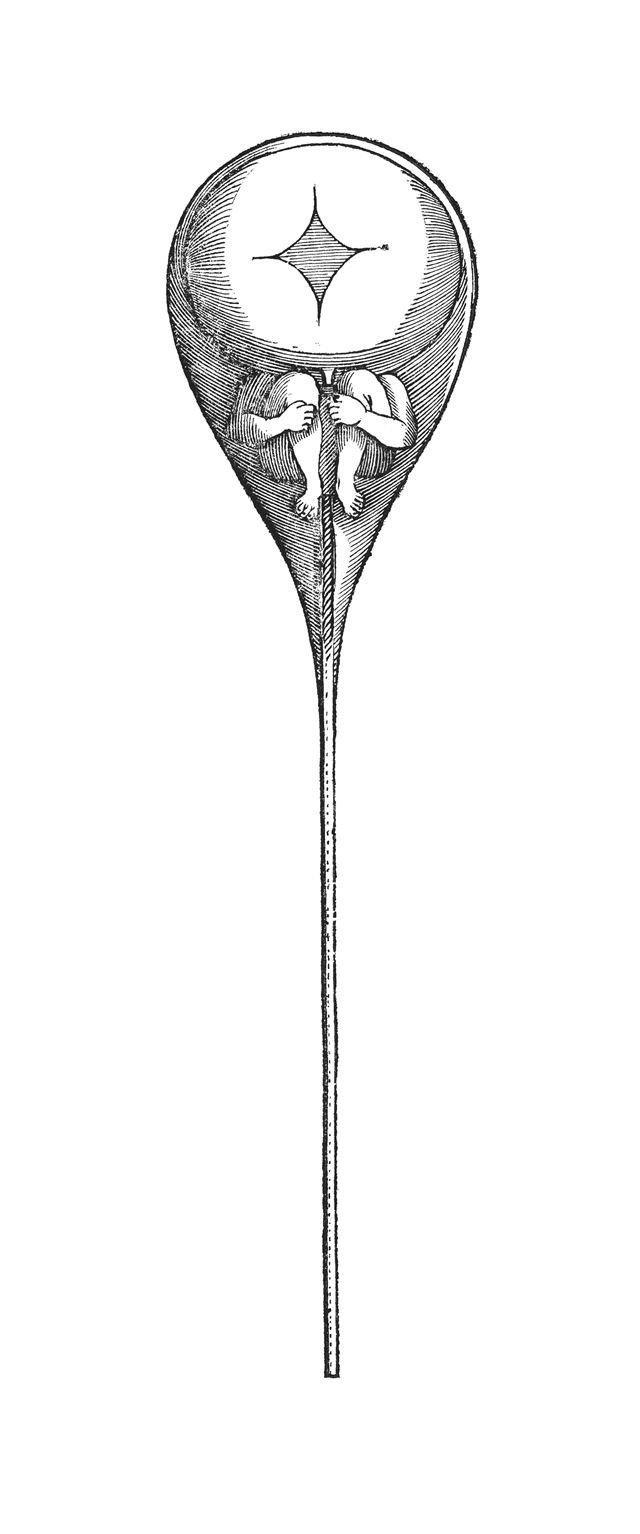

바로 '미숙아' 상태로 태어나는 것입니다.

다른 포유류는 뇌가 성체 뇌 용적의 45% 정도 됐을 때 태어나지만, 인간은 겨우 25% 수준일 때 세상에 나옵니다.

걷지도, 기어 다니지도 못하는 무력한 상태로 말이죠.

만약 인간이 다른 동물처럼 충분히 성숙한 상태로 태어나려면 임신 기간이 21개월은 되어야 한다는 연구 결과도 있습니다.

하지만 이 '미숙함'이야말로 인간이 고등한 지적 존재로 진화할 수 있었던 결정적인 요인으로 분석됩니다.

태어난 아기의 뇌는 만 한 살이 될 때까지 뱃속 태아와 똑같은 빠른 속도로 성장합니다.

뇌의 75%가 출산 후에 성장한다는 사실은 인간이 세상과 상호작용하며 학습하고, 사회적 지능을 발달시키는 데 최적화된 진화 전략을 택했음을 의미합니다.

좁은 산도를 무사히 통과한 미숙한 뇌를 가진 태아만이 살아남았고, 그 후손들이 바로 지금의 우리인 셈입니다.

우리의 조상 중 단 한 명이라도 이 험난한 과정을 통과하지 못했다면, 지금의 우리는 존재할 수 없었을 것입니다.

사회적 지능의 발달과 협력의 진화

인간 아기가 미숙한 상태로 태어나면서 필연적으로 발생한 것은 '돌봄'과 '협력'의 필요성입니다.

혼자서는 생존할 수 없는 아기를 위해 부모와 공동체는 오랜 기간 돌봄을 제공해야 했습니다.

이는 인간 사회에서 조산원과 같은 '도움'의 역할이 중요해진 이유이기도 합니다.

아기를 낳는 과정에서 누군가의 도움이 필수적이게 되면서, 인간은 자연스럽게 사회적 유대와 협력의 중요성을 깨닫게 되었습니다.

이러한 진화적 과정은 인간이 단순히 큰 뇌를 가진 것을 넘어, 복잡한 사회적 관계를 형성하고 공감하며 협력하는 능력을 발달시키는 데 결정적인 역할을 했습니다.

미숙한 상태로 태어나 세상과 끊임없이 상호작용하며 뇌를 발달시키는 과정은 인간이 고도의 사회적 지능을 갖추게 된 근본적인 이유입니다.

결론적으로, 인간이 12개월 미숙아로 태어나는 것은 단순히 진화의 '부작용'이 아니라, 거대한 뇌를 가진 존재로서 생존하고 더 나아가 고도의 사회적 지능을 발달시키기 위한 정교한 '진화 전략'이었습니다.

우리의 탄생 자체가 수백만 년에 걸친 생존과 적응의 드라마이며, 이는 인간이라는 존재의 경이로움을 다시 한번 일깨워줍니다.

다음 세대를 위한 돌봄과 협력의 중요성은 바로 이 진화의 역사에서 비롯된 것이라 할 수 있습니다.